半紙屋e-shopにご来店いただきありがとうございます。

書道用紙の選び方についてよくご相談を受けます。

紙は書かれている方の書体や書風、字の大きさによって選び方が変わります。

ここでは「紙の選び方」をご案内させていただきます。「紙の大きさ」「用途」「紙の種類」から、目的にあわせてお選びください。

書道用紙の大きさ

Q&Aよくあるご質問

お客様から頂いた質問集です。

用紙サイズを選んでから、該当の質問をクリックしていただくと、質問の答えに飛びます。

書道半紙

学校や書道塾で使う子供用の半紙は?

小学生用と大人用とでは紙の選び方が異なります。

小学生用と大人用とでは紙の選び方が異なります。小学生が書いている『習字』は文字を美しく書けるよう習うという目的のため、お手本をよく見てゆっくり丁寧に書き写します。 そのためにじみにくい機械漉きの半紙が使われます。 はじめは1文字からはじめますが、筆の扱いがまだ慣れてないと墨をたっぷりつけて押さえて 書くので厚めのにじまない紙を使います。 3文字~4文字になると少しずつ筆の使い方も慣れ、墨の量を調節しながら書けるようになるため徐々に紙の厚さを薄くしてゆきます。 紙が薄くなると紙に染み込む墨の量が減るので画数が増えてもかすれることなく文字が書けます。 まだ習字を始めて間もないお子さんには、厚手の「野菊半紙」をお勧めしています。 野菊半紙は墨をたっぷりつけて書いても破れない、厚手の半紙です。

大人用の書道塾で使う練習用半紙は?

大人は書道教室で中国の古典を臨書します。

臨書とは古典から技術や芸術性を学び自ら表現してゆくことを学びます。 とは言っても始めは文字の形をとらえるための練習をしますので、にじみの少ない機械漉き半紙を使います。

慣れてくると手漉きの半紙を使います。手漉きの紙はにじみ止めをしていないので紙に墨が入りにじみやすくなります。

その中でも厚めの紙は墨をよく吸ってかすれが出やすいですが、にじみは少なくなります。

逆に薄い紙は墨を吸いすぎませんがにじみが出やすいため墨量や濃さや筆速の調整が必要になります。大人の方の書道塾でお使いになる紙には練習用に「白銀」をお勧めしています。

また、色がついた半紙で「大地」も大人の方に人気です。

大人は書道教室で中国の古典を臨書します。

臨書とは古典から技術や芸術性を学び自ら表現してゆくことを学びます。 とは言っても始めは文字の形をとらえるための練習をしますので、にじみの少ない機械漉き半紙を使います。

慣れてくると手漉きの半紙を使います。手漉きの紙はにじみ止めをしていないので紙に墨が入りにじみやすくなります。

その中でも厚めの紙は墨をよく吸ってかすれが出やすいですが、にじみは少なくなります。

逆に薄い紙は墨を吸いすぎませんがにじみが出やすいため墨量や濃さや筆速の調整が必要になります。大人の方の書道塾でお使いになる紙には練習用に「白銀」をお勧めしています。

また、色がついた半紙で「大地」も大人の方に人気です。

競書提出に向く半紙は?

大人の方の競書提出には、普段の練習より少し良い手漉き半紙をお勧めします。

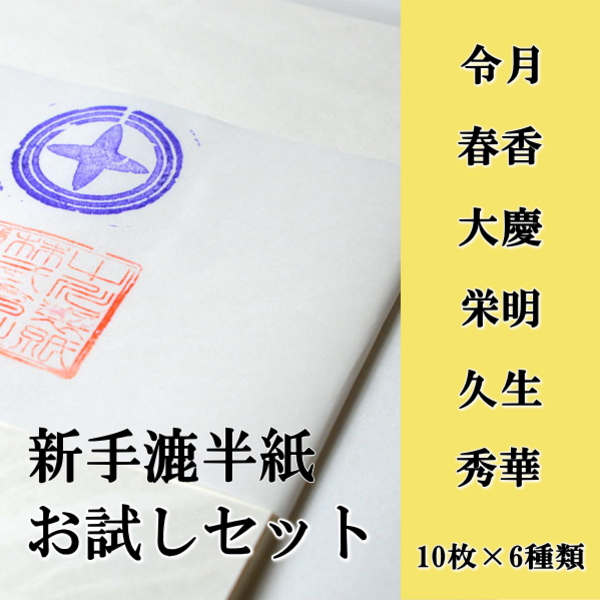

大人の方の競書提出には、普段の練習より少し良い手漉き半紙をお勧めします。当店で一番人気の半紙は「大慶」です。厚さもあり、どの書体にも対応できますしオールマイティーに使えます。書いてみないとわからないとおっしゃる方には、「大慶」が入った「お試しセット」がおすすめです。

にじみの広がりを抑えた手漉き胡粉紙を探しています。

胡粉紙とは、胡粉を抄紙の段階で投入します。漉き上がりは表面に粉を振ったような用紙で指で触ると細かい粉がつくのではと思うようなざらつきがあります。

筆運びに引っ掛かりを感じますが、白色が際立ち墨とのコントラストが映える紙です。

胡粉紙とは、胡粉を抄紙の段階で投入します。漉き上がりは表面に粉を振ったような用紙で指で触ると細かい粉がつくのではと思うようなざらつきがあります。

筆運びに引っ掛かりを感じますが、白色が際立ち墨とのコントラストが映える紙です。当店で取り扱いの胡粉半紙は「久生」「雲雀」「雷花」「瑞夢」「萌芽」「明星」です。

画仙紙 半切

学校のJA共済の条幅課題を書くのにお勧めの半切の紙は?

半切サイズの機械漉き用紙がおすすめです。にじみが少なく厚手で扱いやすい紙です。

半切サイズの機械漉き用紙がおすすめです。にじみが少なく厚手で扱いやすい紙です。

滲まない大人用練習用半切の練習用紙は?

半切サイズの機械漉き用紙「蛍雪」がおすすめです。にじみが少なく薄手で墨注ぎの回数を減らしてすらすらかける紙です。

半切サイズの機械漉き用紙「蛍雪」がおすすめです。にじみが少なく薄手で墨注ぎの回数を減らしてすらすらかける紙です。

初心者です。漢字の楷書を書くのにお勧めの半切の紙は?

半切サイズ 35×136cmの用紙で初心者の方に楷書向きの紙をご案内させていただきます。

半切サイズ 35×136cmの用紙で初心者の方に楷書向きの紙をご案内させていただきます。〇主に半切に七言律詩 14文字を楷書で書く場合、文字は手の平サイズなので、半紙を書くより少し大きめの文字になります。

〇楷書は形を整えたきれいな文字を書くため、止め、はね、払いがきちんと見える少し筆がかりのある紙をお選びください。(筆も半紙より大きめがよいでしょう)

初心者です。漢字の行草書を書くのにお勧めの半切の紙は?

半切サイズ 35×136cmの用紙で初心者の方に行草書向きの紙をご案内させていただきます。

半切サイズ 35×136cmの用紙で初心者の方に行草書向きの紙をご案内させていただきます。〇滑らかに運筆できる紙 連綿行草になるとにじみが少なめの紙が良いでしょう。

※紙の滲みとは

墨が紙に付いた時の拡散具合を差しますが、紙が墨をよく吸っていること(浸透している)を表します。 墨をよく吸う紙は、筆が良く食い込み、筆が重くなります。 当店の用紙は愛媛県紙産業技術センターにあるにじみ度測定機によりにじみの度合いを測定し5段階に分けて★の数で表示しています。

墨を手刷りで濃くすることもお勧めです。なめらかにさらさら書きたい場合は膠系の墨汁をお使いになるか手摺の墨液をお使いください。

書道塾の先生にもう少し良い紙をと言われた。どんな紙がよいの?

良い紙とは

良い紙とは〇紙の厚さは薄いけど墨を吸う紙になります。

〇良い線とは墨がいっぱいあって線が潤っているのにかすれる線です。逆に悪い線は、墨を絞り出してかすれた線です。

〇墨が抜けた部分に細かい線が入りかつ筆の移動の跡が出る紙がよい紙です。

「書法一品純黒」は表具なし、まくりの状態でも黒が際立ちますので、競書提出の際にも白い紙に負けない黒を表現してくれます。膠系なのでさらさら書けます。

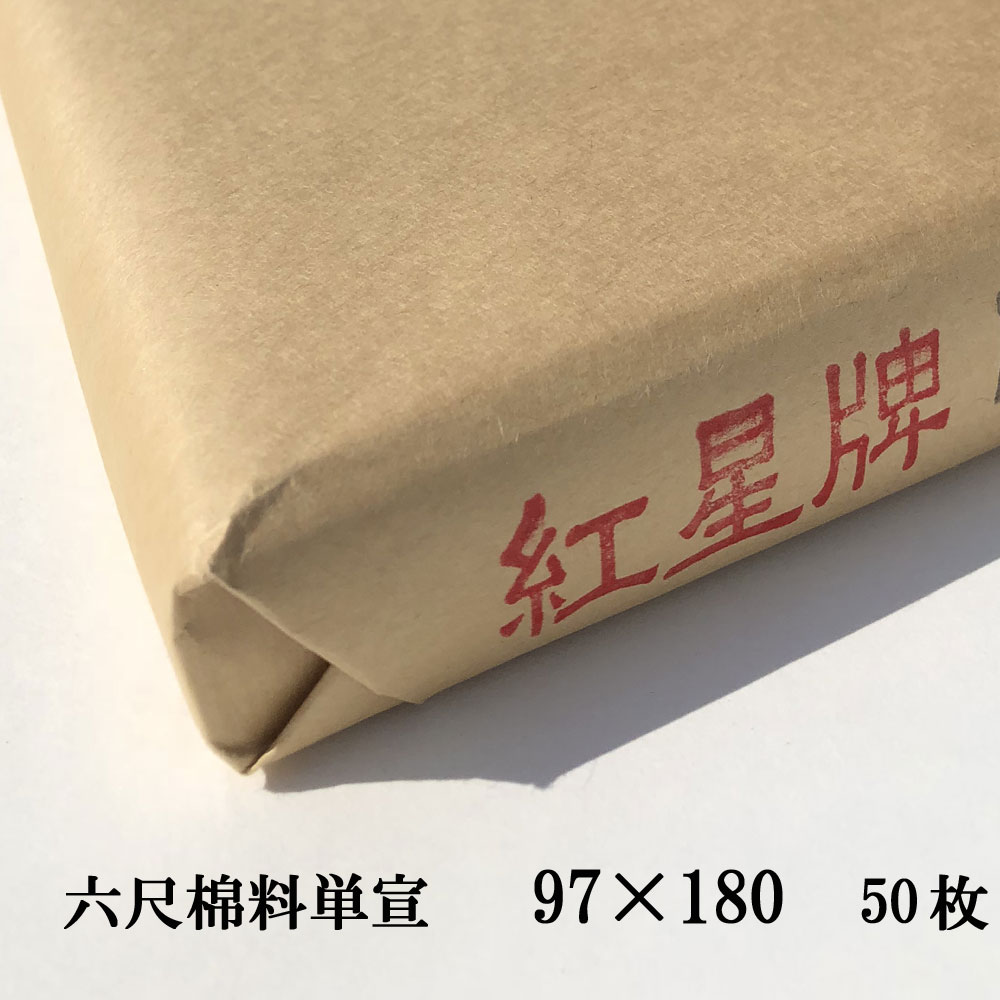

紅星牌を使ってみたいけど用紙による違いは?

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。棉料単線、羅紋、精製棉連など、細かい繊維が細かいカスレを出してくれます。腕が上がったと思わせてくれる紙です。

下敷きの色が透けて見えることから一番薄い紙は、棉料棉連、精製棉料棉連、棉料羅紋、浄皮羅紋の順です。

棉料単宣は滲みやすく墨がすっと入ってかすれも出やすい。棉料棉連は単宣よりも筆かかりが弱めで墨の入りがよいので淡墨作品に向きます。

〇大字作品の方は「浄皮単宣」、「重単宣」、「二層夾宣」、「棉料夾宣」の順がよいでしょう。

〇淡墨作品には「精製棉料棉連」、「棉料羅紋」、「棉料棉連」の順に良いでしょう。

画仙紙 全紙

多字数書を書きます。かすれがなく、なめらかに書けるお勧めの全紙は?

多字数書の場合墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

多字数書の場合墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

滑らかに運筆できるが少しかすれる紙は?

全紙サイズ 70×136cmの用紙で滑らかに運筆できるが少しかすれる紙をご案内させていただきます。

全紙サイズ 70×136cmの用紙で滑らかに運筆できるが少しかすれる紙をご案内させていただきます。〇滑らかに運筆できる紙

〇少しかすれがでる紙

※紙の摩擦とは

愛媛県製紙試験場において自動化表面試験機で摩擦度を測るテストをしています。★の数でカスレ度合いを現しています。

小字数書を書きます。破れない紙を探しています。

全紙サイズ 70×136cmの用紙で小字数書に向く用紙をご案内させていただきます。

小字数書は大きな筆を使いたっぷりの墨を含ませて書きますので厚手の紙をお勧めします。

全紙サイズ 70×136cmの用紙で小字数書に向く用紙をご案内させていただきます。

小字数書は大きな筆を使いたっぷりの墨を含ませて書きますので厚手の紙をお勧めします。

淡墨作品を書きたい。お勧めは?

全紙サイズ 70×136cmの用紙で淡墨作品に向く、薄くて漉き目がきれいでにじみが広がりやすい用紙をご案内させていただきます。

全紙サイズ 70×136cmの用紙で淡墨作品に向く、薄くて漉き目がきれいでにじみが広がりやすい用紙をご案内させていただきます。

近代詩文を書きたいので、お勧めの全紙は?

全紙サイズ 70×136cmの用紙でかな文字交じりの近代詩文作品に向く、さらさら書ける書きやすい用紙をご案内させていただきます。

全紙サイズ 70×136cmの用紙でかな文字交じりの近代詩文作品に向く、さらさら書ける書きやすい用紙をご案内させていただきます。

紅星牌を使ってみたいけど用紙による違いは?

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。棉料単線、羅紋、精製棉連など、細かい繊維が細かいカスレを出してくれます。腕が上がったと思わせてくれる紙です。

下敷きの色が透けて見えることから一番薄い紙は、棉料棉連、精製棉料棉連、棉料羅紋、浄皮羅紋の順です。

棉料単宣は滲みやすく墨がすっと入ってかすれも出やすい。棉料棉連は単宣よりも筆かかりが弱めで墨の入りがよいので淡墨作品に向きます。

二層夾宣のほうが、厚くて墨色が深く濃い。筆かかりは弱めできれいなカスレになる。小字数書に向きます。

〇大字作品の方は「浄皮単宣」、「重単宣」、「二層夾宣」、「棉料夾宣」の順がよいでしょう。

〇淡墨作品には「精製棉料棉連」、「棉料羅紋」、「棉料棉連」の順に良いでしょう。

画仙紙 2×6尺

楷書を書きます。お勧めの2×6サイズの画仙紙は?

2×6サイズは60×180cm、楷書は形を整えたきれいな文字を書くため、止め、はね、払いがきちんと見える少し筆がかりのある紙をお選びください。

2×6サイズは60×180cm、楷書は形を整えたきれいな文字を書くため、止め、はね、払いがきちんと見える少し筆がかりのある紙をお選びください。

多字数書を書きます。かすれがなく、なめらかに書けるお勧めの2×6サイズの画仙紙は?

多字数書の場合、墨をつける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。

多字数書の場合、墨をつける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

近代詩文を書きたいので、お勧めの2×6サイズの用紙は?

2×6サイズ 60×180cmの用紙でかな文字交じりの近代詩文作品に向くさらさら書ける書きやすい用紙をご案内させていただきます。

2×6サイズ 60×180cmの用紙でかな文字交じりの近代詩文作品に向くさらさら書ける書きやすい用紙をご案内させていただきます。

紅星牌を使ってみたいけど用紙による違いは?

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。棉料単線、羅紋、精製棉連など、細かい繊維が細かいカスレを出してくれます。 腕が上がったと思わせてくれる紙です。二六サイズの用紙をご紹介させていただきます。

下敷きの色が透けて見えることから一番薄い紙は、棉料棉連、精製棉料棉連、棉料羅紋、浄皮羅紋の順です。

棉料単宣は滲みやすく墨がすっと入ってかすれも出やすい。棉料棉連は単宣よりも筆かかりが弱めで墨の入りがよいので淡墨作品に向きます。

二層夾宣のほうが、厚くて墨色が深く濃い。筆かかりは弱めできれいなカスレになる。小字数書に向きます。

画仙紙 聯落ち

楷書を書きます、お勧めの聯落ちサイズの画仙紙は?

楷書は形を整えたきれいな文字を書くため、止め、はね、払いがきちんと見える少し筆がかりのある紙をお選びください。

楷書は形を整えたきれいな文字を書くため、止め、はね、払いがきちんと見える少し筆がかりのある紙をお選びください。

さらさら書ける行草書用の聯落ちサイズの紙は?

行草書は2、3文字くらい続けて書くので少し大きめの筆で書き、あまり墨を吸わない薄めの紙をお勧めします。

行草書は2、3文字くらい続けて書くので少し大きめの筆で書き、あまり墨を吸わない薄めの紙をお勧めします。

展覧会に出します。ワンランクUPの聯落ちサイズの紙は?

展覧会には紙の白と墨の色がくっきり出て、余白を美しく見せてくれる紙をお勧めします。

展覧会には紙の白と墨の色がくっきり出て、余白を美しく見せてくれる紙をお勧めします。

小さめの文字を楷書で書きます。にじみの少ない聯落ちサイズの紙は?

楷書ですが、小さめの文字を書く場合仮名用のにじみを抑えた画仙紙をお使いになるといいです。

楷書ですが、小さめの文字を書く場合仮名用のにじみを抑えた画仙紙をお使いになるといいです。

紅星牌を使ってみたいけど用紙による違いは?

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。

価格は高いですが、ここ一番にお勧めしたいのは「紅星牌」です。棉料単線、羅紋、精製棉連など、細かい繊維が細かいカスレを出してくれます。腕が上がったと思わせてくれる紙です。

下敷きの色が透けて見えることから一番薄い紙は、棉料棉連、精製棉料棉連、棉料羅紋、浄皮羅紋の順です。

棉料単宣は滲みやすく墨がすっと入ってかすれも出やすい。棉料棉連は単宣よりも筆かかりが弱めで墨の入りがよいので淡墨作品に向きます。

二層夾宣のほうが、厚くて墨色が深く濃い。筆かかりは弱めできれいなカスレになる。小字数書に向きます。

〇大字作品の方は「浄皮単宣」、「重単宣」、「二層夾宣」、「棉料夾宣」の順がよいでしょう。

〇淡墨作品には「精製棉料棉連」、「棉料羅紋」、「棉料棉連」の順に良いでしょう。

画仙紙 2×8尺

漢字の行草を書くのにお勧めの2×8の紙は?

多字数形相書の場合、墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。

紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

多字数形相書の場合、墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。

紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

紅星牌の2×8は?

紅星牌の2×8サイズのご紹介をさせていただきます。

紅星牌の2×8サイズのご紹介をさせていただきます。

画仙紙 3×6尺

多字数書を書きます。かすれがなく、なめらかに書けるお勧めの3×6は?

多字数書の場合墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

多字数書の場合墨を付ける回数を減らしてさらさら書ける筆かかりの弱い紙が良いでしょう。紙は薄めのほうが墨を取られないので良いです。

滑らかに運筆できるが少しかすれる紙は?

3×6サイズ 90×180cmの用紙で滑らかに運筆できるが少しかすれる紙をご案内させていただきます。

3×6サイズ 90×180cmの用紙で滑らかに運筆できるが少しかすれる紙をご案内させていただきます。〇滑らかに運筆できる紙

〇少しかすれがでる紙

※紙の摩擦とは

愛媛県製紙試験場において自動化表面試験機で摩擦度を測るテストをしています。

小字数書を書きます。破れない紙を探しています。

3×6サイズ 90×180cmの用紙で小字数書に向く用紙をご案内させていただきます。小字数書は大きな筆を使いたっぷりの墨を含ませて書きますので厚手の紙をお勧めします。

3×6サイズ 90×180cmの用紙で小字数書に向く用紙をご案内させていただきます。小字数書は大きな筆を使いたっぷりの墨を含ませて書きますので厚手の紙をお勧めします。

淡墨作品を書きたい、お勧めは?

3×6サイズ 90×180cmの用紙で淡墨作品に向く薄くて漉き目がきれいでにじみが広がりやすい用紙をご案内させていただきます。

3×6サイズ 90×180cmの用紙で淡墨作品に向く薄くて漉き目がきれいでにじみが広がりやすい用紙をご案内させていただきます。

近代詩文を書きたいので、お勧めの3×6は?

3×6サイズ 90×180cmの用紙でかな交じりの近代詩文作品に向さらさら書ける用紙をご案内させていただきます。

3×6サイズ 90×180cmの用紙でかな交じりの近代詩文作品に向さらさら書ける用紙をご案内させていただきます。